11 Junio, 2025

Los ecosistemas son la base de la vida en la Tierra. Entender qué tipos existen, cómo funcionan y por qué son importantes es clave para enseñar a los más pequeños el valor de la naturaleza y fomentar su cuidado desde el aula.

¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es un sistema natural en el que conviven seres vivos, como las plantas, los animales, los hongos o incluso los microbios, con el entorno físico que los rodea, como el agua, el aire, la tierra, el sol y la temperatura.

Definición ecológica y concepto general

Es una gran comunidad en la que todos los elementos están conectados entre sí y dependen unos de otros para sobrevivir. En ese conjunto, los organismos obtienen lo que necesitan para vivir: alimento, refugio y condiciones adecuadas para crecer.

Este término fue acuñado por el ecólogo británico Arthur Tansley en 1935. Él explicó que todos los componentes vivos y no vivos del medio ambiente actúan como una unidad funcional, es decir, como un sistema que trabaja en conjunto. Esto significa que no podemos entender la vida de los animales o las plantas si no la relacionamos con el suelo que pisan, el clima que los rodea o el agua que beben. Todos los elementos de un ecosistema están conectados como las piezas de un puzle, y si una pieza falta o cambia mucho, puede afectar al resto.

Componentes bióticos y abióticos

En cada ecosistema podemos distinguir dos tipos de componentes: los bióticos y los abióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos. Esto incluye desde los árboles más grandes hasta los insectos más pequeños. Todos ellos tienen una función: unos producen alimento (como las plantas), otros lo consumen (como los herbívoros) y otros descomponen la materia (como los hongos y bacterias).

Por otro lado, los componentes abióticos son aquellos elementos que no tienen vida pero son fundamentales para que el ecosistema funcione correctamente. Son la luz solar, el agua, el aire, el tipo de suelo, las rocas, la temperatura, la humedad, entre otros. Por ejemplo, sin luz del sol, las plantas no podrían realizar la fotosíntesis y, por tanto, no crecerían ni alimentarían a otros seres vivos.

Funciones ecológicas clave

Dentro de un ecosistema se desarrollan funciones ecológicas muy importantes. Una de ellas es la producción primaria, que ocurre cuando las plantas, mediante la fotosíntesis, transforman la energía del sol en alimento que sirve de base para toda la cadena alimentaria. Gracias a ellas, otros seres vivos pueden alimentarse y obtener energía.

Otra función fundamental son los ciclos de nutrientes. Por ejemplo, cuando una hoja cae al suelo y se descompone, sus nutrientes vuelven a la tierra y pueden ser utilizados por otras plantas. Así, nada se desperdicia y la materia se recicla constantemente.

También se desarrollan las redes tróficas, que son las relaciones alimentarias entre los distintos organismos de un determinado hábitat y que se diferencian de las cadenas tróficas en su estructura y complejidad. Estas combinan diferentes relaciones alimenticias. Por ejemplo, una planta es comida por un conejo, que a su vez puede ser comido por un zorro o por un águila. Estas redes ayudan a mantener el equilibrio natural, ya que cada especie tiene un papel.

Por último, los ecosistemas ofrecen servicios ecosistémicos, es decir, beneficios que la naturaleza brinda a las personas sin que muchas veces nos demos cuenta. Estos incluyen la polinización de cultivos por parte de las abejas, la purificación del agua gracias a los humedales, el control natural de plagas y la regulación del clima. Todos estos servicios son esenciales para la vida humana y para el planeta.

Una actividad muy visual para trabajar los ecosistemas en clase es la construcción de una maqueta. Esta propuesta permite a los alumnos representar de forma tangible cómo funciona un ecosistema. Se puede dividir la clase en pequeños grupos y asignar a cada uno un tipo de ecosistema diferente: por ejemplo, un bosque mediterráneo, una selva tropical, un desierto o un humedal. A partir de materiales reciclados —como cartón, botellas de plástico, tierra, ramas secas, piedras, hojas, pinturas o plastilina— los niños pueden recrear los elementos principales del paisaje. El objetivo es que incluyan tanto los componentes bióticos (plantas, animales, hongos, bacterias) como los abióticos (agua, suelo, temperatura, sol, rocas).

Otra actividad para que los alumnos comprendan cómo se relacionan los seres vivos en la naturaleza es el juego de la cadena alimentaria. Para ello, se pueden preparar tarjetas con dibujos o nombres de diferentes organismos: árboles, arbustos, insectos, pequeños mamíferos, aves, depredadores, hongos, lombrices, etc. Se comienza explicando de forma sencilla el concepto de productores (como las plantas, que fabrican su propio alimento), consumidores (herbívoros, carnívoros u omnívoros, que se alimentan de otros seres vivos) y descomponedores (como bacterias o hongos, que transforman los restos orgánicos en nutrientes). Después, los alumnos deberán conectar las tarjetas formando cadenas tróficas coherentes, por ejemplo: hierba → conejo → zorro → bacterias. Se puede utilizar una cuerda de colores o hilo para unir las tarjetas y colgarlas en la pared del aula a modo de mural.

Esta actividad y muchas más las tratamos en la IV Semana Redonda de Naturaliza, en la que conectamos con la Naturaleza a través de la armonía.

No podemos entender la vida de los animales o las plantas si no la relacionamos con el suelo que pisan, el clima que los rodea o el agua que beben.

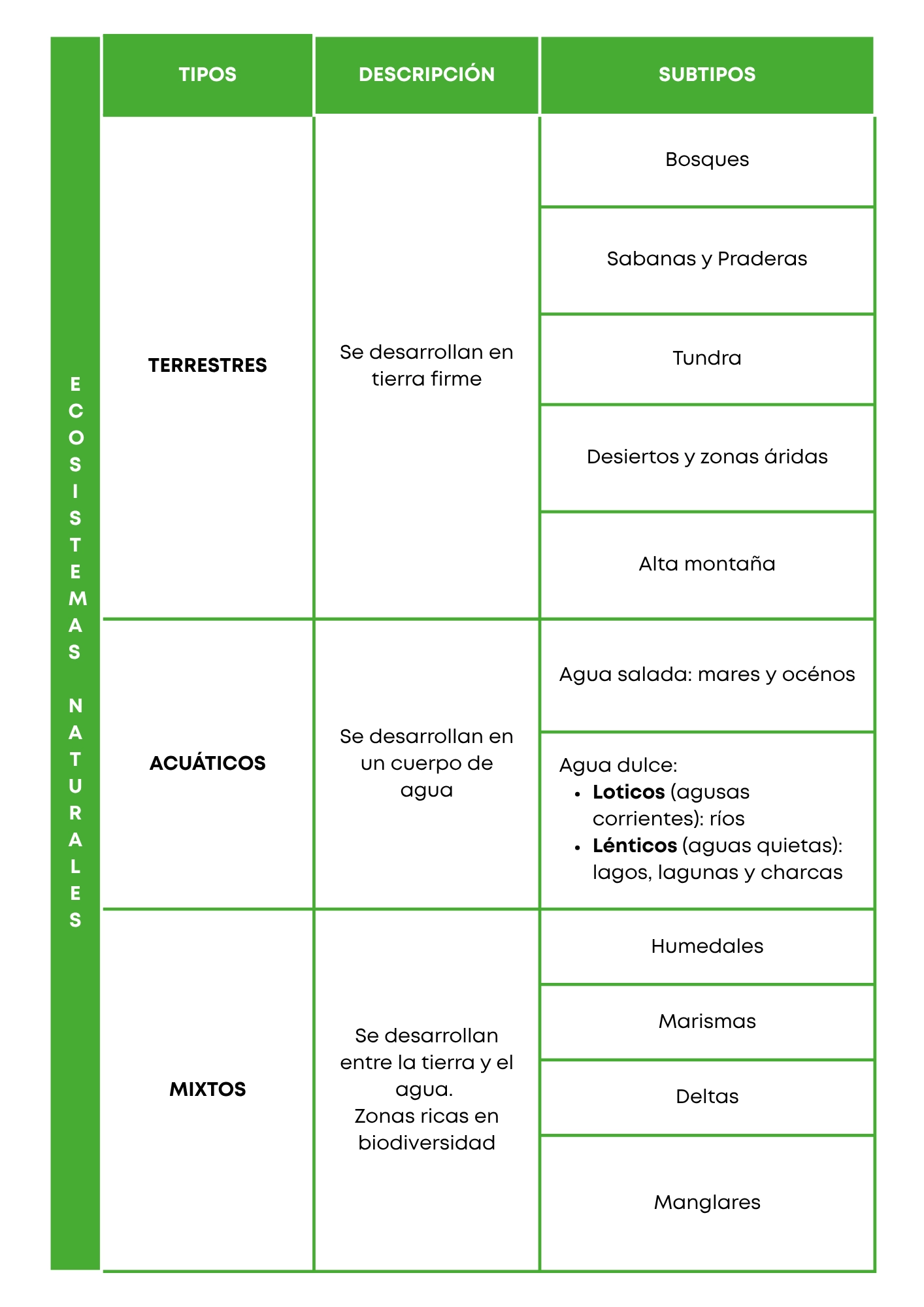

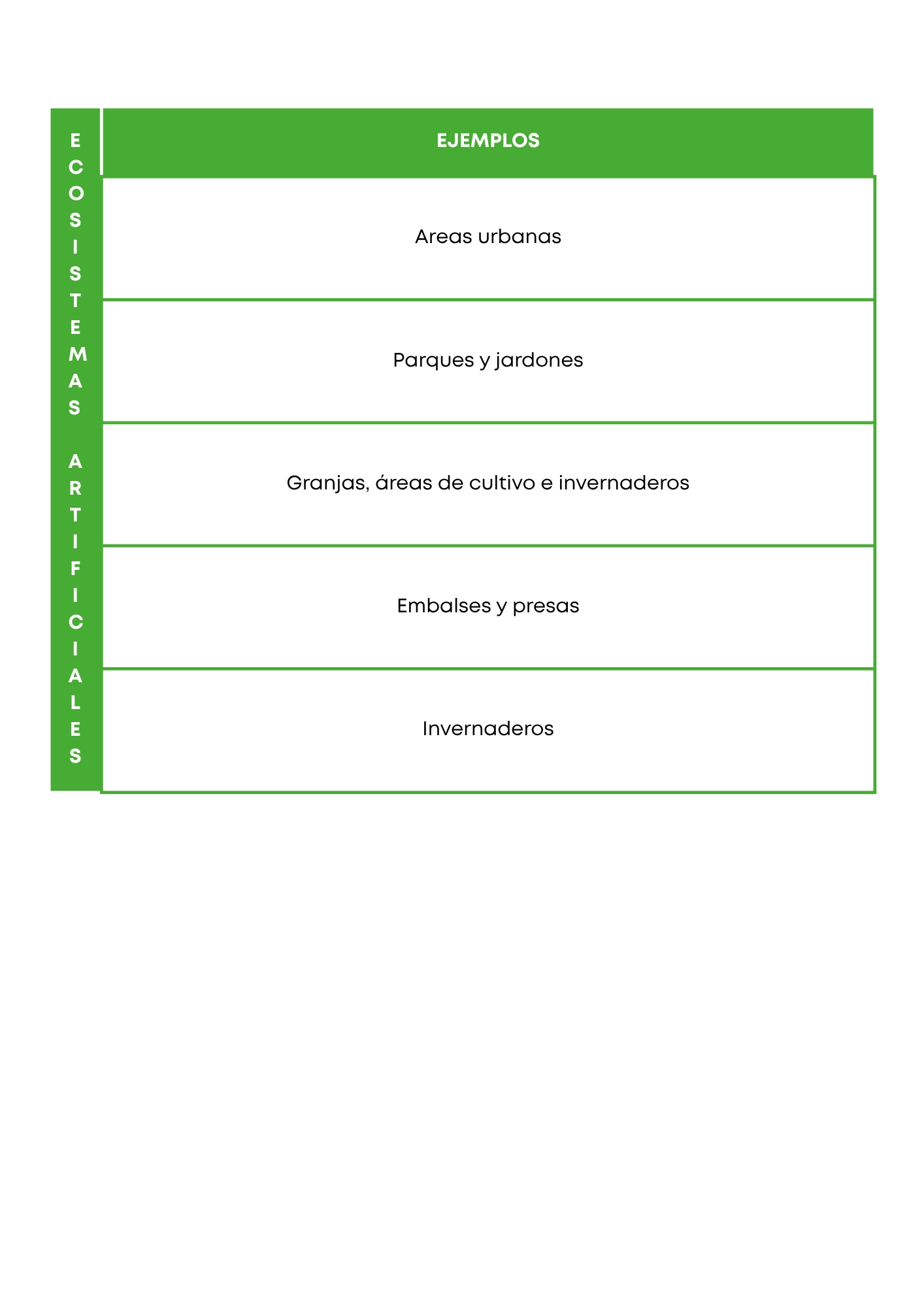

Clasificación general de los ecosistemas

Los científicos y expertos en medioambiente clasifican los ecosistemas según distintos criterios, y estos pueden variar dependiendo de si se analiza el clima, el tipo de suelo, la vegetación, la presencia o no de agua o incluso si hay intervención humana.

¿Cuántos tipos de ecosistemas existen?

Esto hace que los ecosistemas sean difíciles de contar, ya que no existe una lista cerrada de ellos, no hay un número exacto.

Criterios para clasificar los ecosistemas

Aun así, para facilitar el aprendizaje con los más pequeños, se pueden agrupar en tres grandes bloques que ayudan a organizar mejor la información.

- Ubicación. Es uno de los criterios más utilizados. El lugar donde se encuentran y cómo se relacionan con el medio físico. En este caso, se distingue entre ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, y ecosistemas mixtos o de transición, que combinan características de tierra y agua.

- Clima y vegetación predominante. Cada ecosistema tiene sus propias especies y unas condiciones muy específicas de temperatura, humedad y luz.

- Grado de intervención humana. Aquí se diferencia entre ecosistemas naturales, que se desarrollan sin la acción directa del ser humano (como una selva virgen o una laguna protegida), y los ecosistemas artificiales, que son creados o modificados por nosotros. Un ejemplo muy claro de esto son los parques urbanos o los campos de cultivo. Aunque en estos lugares también viven seres vivos y se dan interacciones ecológicas, la mayoría de los elementos que los componen han sido planificados o alterados por las personas.

Para trabajar este tema en el aula se puede crear un gran mural clasificando imágenes de distintos ecosistemas. Partiendo de fotos o dibujos de diferentes paisajes —como un océano, una montaña, un lago, una ciudad o una granja— los alumnos deberán pegarlos en una pizarra o cartulina gigante, clasificándolos en función de si son terrestres, acuáticos, mixtos, naturales o artificiales. A medida que lo hacen, pueden ir explicando qué tipo de seres vivos habitan en cada uno y cómo son las condiciones del entorno. También se puede realizar un pequeño debate sobre qué ecosistemas conocen cerca de su localidad y cuál creen que está más afectado por la acción humana.

Tipos de ecosistemas naturales

Los ecosistemas naturales son aquellos que se han formado sin intervención directa del ser humano. Funcionan de manera autónoma, en equilibrio, y han evolucionado durante miles de años adaptándose al entorno que los rodea. A diferencia de los ecosistemas artificiales, que son creados o modificados por el ser humano y en los que también habitan seres vivos e interactúan entre sí, los ecosistemas naturales se desarrollan sin intervención humana y están repletos de vida, así como de complejas relaciones entre sus elementos. Aunque pueden parecer muy diferentes entre sí, todos cumplen funciones fundamentales para el planeta: filtran el agua, regulan el clima, sirven de hábitat para miles de especies y mantienen la biodiversidad.

Ecosistemas terrestres

Uno de los grandes grupos de ecosistemas naturales son los terrestres, que se desarrollan sobre tierra firme. La variedad dentro de ellos es enorme: hay densos bosques donde casi no entra la luz del sol, extensas praderas llenas de flores y hierbas, desiertos áridos donde la vida parece escasa pero se adapta con gran ingenio, tundras heladas en las zonas más frías del planeta o cadenas montañosas donde la altura lo cambia todo. Cada uno de estos paisajes tiene especies y condiciones muy diferentes. Por ejemplo, en un bosque templado hay muchos árboles, ardillas y pájaros, mientras que en un desierto predominan los cactus, los reptiles y los animales nocturnos.

Ecosistemas acuáticos

También existen los ecosistemas acuáticos, donde el agua es el elemento principal. Aquí se distinguen aquellos que son de agua dulce, como ríos, lagos, lagunas o arroyos, y los de agua salada, como mares, océanos o arrecifes de coral. Estos espacios son vitales porque regulan la temperatura del planeta, almacenan dióxido de carbono y albergan una gran cantidad de vida.

Ecosistemas mixtos o de transición

Por último, están los ecosistemas mixtos o de transición, que se sitúan entre la tierra y el agua. Son zonas especialmente valiosas y ricas en biodiversidad porque combinan elementos de ambos mundos. Algunos ejemplos son los humedales, las marismas, los deltas y los manglares. Estos espacios no solo son el hogar de aves migratorias, peces o anfibios, sino que además actúan como filtros naturales, ayudan a prevenir inundaciones y almacenan grandes cantidades de carbono. A pesar de su importancia, son también algunos de los espacios más amenazados por el cambio climático y la actividad humana.

Para que el alumnado explore este tema, se puede organizar una actividad llamada El mapa de los ecosistemas del mundo. En esta dinámica, cada grupo de estudiantes recibe un ecosistema natural (bosque, desierto, océano, humedal…) y debe investigar sus características: qué animales y plantas viven allí, qué temperatura hay, si llueve mucho o poco, y qué lo hace especial. Luego, pueden presentar su ecosistema con dibujos y recortes, y colocarlo en un gran mapa mural.

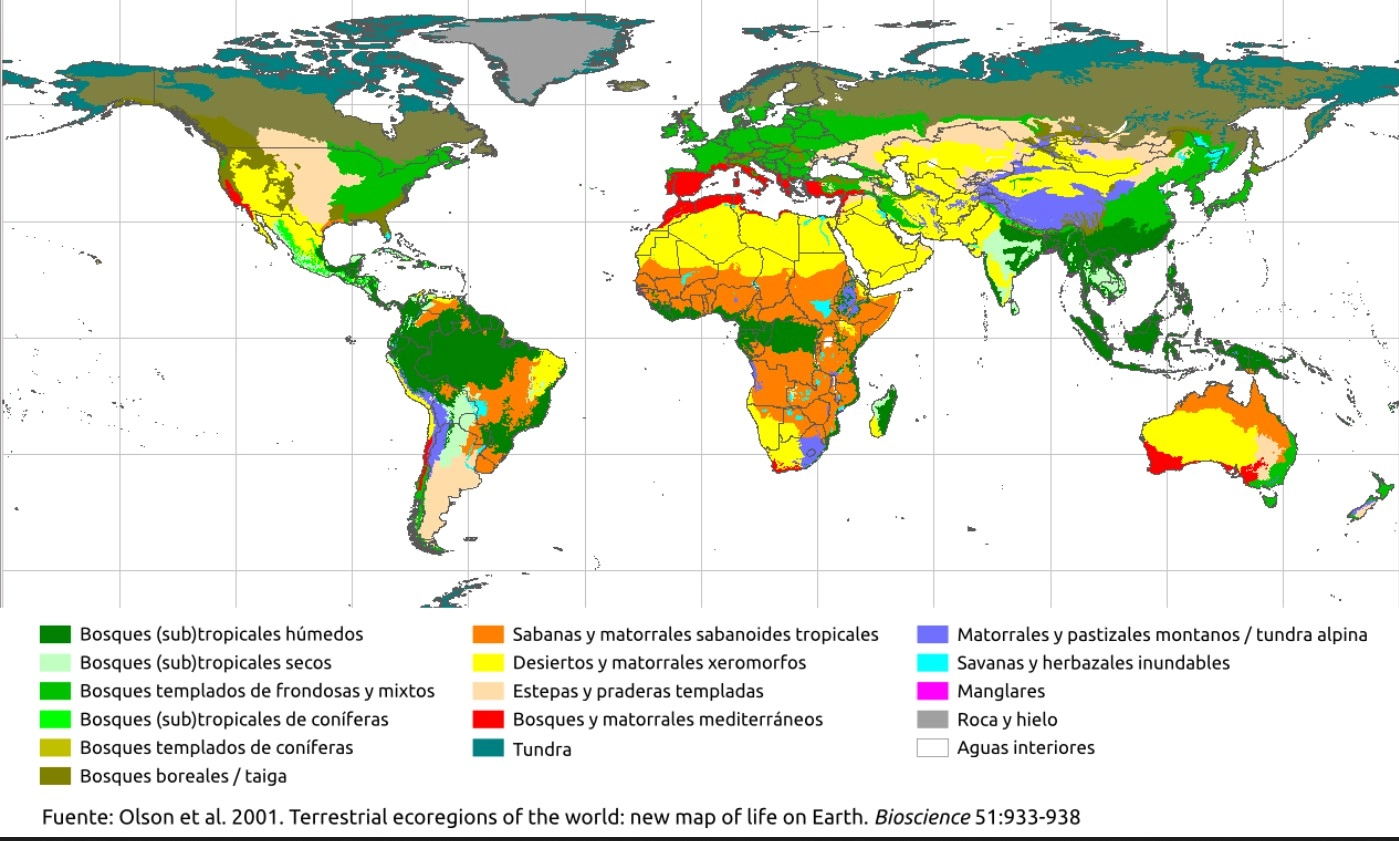

Subtipos de ecosistemas terrestres

Dentro de los ecosistemas terrestres existen varios subtipos que se diferencian por el clima, la vegetación predominante y las especies que los habitan.

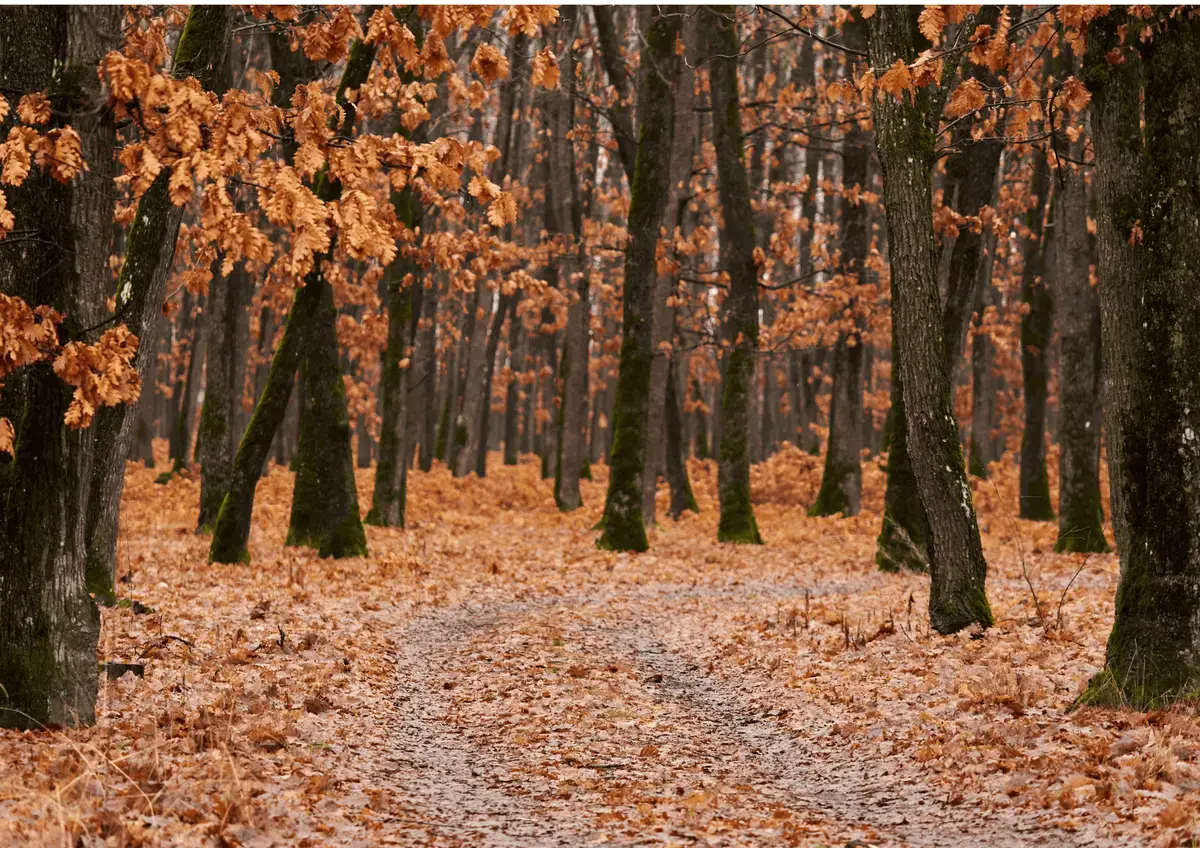

Bosques: frondosos, de coníferas y mixtos

Uno de los más conocidos son los bosques, espacios repletos de árboles y vegetación abundante que ofrecen refugio a una enorme variedad de seres vivos. Los bosques pueden ser templados, con estaciones bien marcadas y árboles como robles o hayas, o tropicales, donde llueve todo el año y la vegetación es densa, como en la selva amazónica. Son fundamentales para la vida en el planeta porque capturan dióxido de carbono y producen oxígeno, ayudando a regular el clima global. Sin embargo, muchos de estos ecosistemas están amenazados por la deforestación, es decir, la tala masiva e indiscriminada de árboles, que provoca pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y un aumento de las emisiones contaminantes. Por eso, es importante conocer su valor ecológico y actuar para protegerlos.

Sabanas y praderas

Otro ecosistema terrestre son las sabanas y praderas, grandes extensiones de terreno cubiertas principalmente por hierbas y arbustos, con pocos árboles. En estas zonas es común encontrar muchos animales herbívoros, además de una gran diversidad de aves e insectos. Las praderas se encuentran en zonas con clima templado y las sabanas se encuentran en regiones tropicales y subtropicales.

Tundra

La tundra es uno de los ecosistemas más fríos del planeta. Se encuentra en regiones polares y de alta montaña, donde el suelo puede estar congelado durante gran parte del año. En este ambiente tan extremo, crecen principalmente musgos, líquenes y arbustos bajos, y viven animales como renos, zorros árticos y aves migratorias. Aunque la biodiversidad es menor que en otros ecosistemas, la tundra cumple un papel importante en la regulación del clima global.

Ecosistemas montañosos

Las montañas conforman un ecosistema con gran variedad de paisajes dependiendo de la altitud. En las zonas más bajas pueden crecer bosques frondosos, en la parte media aparecen arbustos resistentes al frío, y en las cumbres más altas predominan las rocas, la nieve y los líquenes. Las montañas son fuente de agua para muchas regiones y refugio para especies únicas que solo viven en esos entornos elevados.

Desiertos y zonas áridas

Los desiertos se caracterizan por sus escasas precipitaciones y temperaturas extremas. Aunque a simple vista pueden parecer lugares vacíos, en realidad están habitados por especies muy adaptadas a la falta de agua, como los cactus, los reptiles y ciertos mamíferos nocturnos. La vegetación es escasa y está preparada para almacenar agua o resistir largos periodos de sequía.

Subtipos de ecosistemas acuáticos

Los ecosistemas acuáticos se dividen en dos grandes grupos según el tipo de agua: salada o dulce.

Marinos: océanos y mares

Los ecosistemas marinos incluyen los océanos, los mares y las zonas costeras. Son los más extensos del planeta y albergan una gran biodiversidad. En su interior podemos encontrar hábitats como los arrecifes de coral, que son verdaderas «ciudades submarinas» llenas de vida; los manglares, que crecen en zonas donde el agua salada se mezcla con la dulce y sirven como refugio para peces y aves; o las marismas, áreas costeras que filtran el agua y retienen sedimentos, protegiendo las costas de la erosión.

Agua dulce: ríos, lagos, lagunas

Por otro lado, los ecosistemas de agua dulce están formados por aguas sin sal y se dividen en dos tipos principales.

Lóticos (aguas corrientes)

Los ecosistemas lóticos son aquellos donde el agua fluye constantemente, como ríos y arroyos. Estos ambientes conectan diferentes hábitats y transportan nutrientes desde las montañas hasta el mar. Son esenciales para muchas comunidades humanas y para los animales que dependen de ellos para beber, alimentarse o reproducirse.

Lénticos (aguas quietas)

Los ecosistemas lénticos, en cambio, se caracterizan por tener agua quieta o de flujo muy lento. Aquí se encuentran los lagos, las lagunas y los estanques, que pueden ser pequeños o muy extensos. En estos lugares viven peces, ranas, insectos acuáticos y muchas plantas flotantes o sumergidas, que ayudan a oxigenar el agua y mantener el equilibrio del ecosistema.

Tanto en los entornos marinos como en los de agua dulce, la vida se adapta a las condiciones específicas de salinidad, temperatura, profundidad y cantidad de luz. Por eso, cada ecosistema acuático es único.

Ecosistemas según región y clima

Importancia de los ecosistemas

Cada ecosistema, por diverso que sea, cumple una función específica en el equilibrio del planeta: regula el clima, mantiene la calidad del aire y del agua, permite la producción de alimentos y alberga una riqueza de vida que aún estamos lejos de comprender por completo. Al conservarlos, no solo preservamos paisajes o especies, sino también conocimientos, culturas locales y modos de vida que dependen directamente de esos entornos. Además, muchos avances científicos y médicos provienen de la observación de estos sistemas naturales. Por eso, proteger los ecosistemas es también una forma de proteger nuestro futuro.

Texto: Arantza García